歴代のジブリ映画の一覧

ジブリ映画の一覧です。年代順。 全作品のあらすじ、評価、興行収入など。 「ナウシカ」「ラピュタ」「魔女の宅急便」といった初期の名作から、世界トップ級の評価となった「千と千尋の神隠し」。そして最新作「君たちはどう生きるか」(宮崎駿監督)まで。歴代の劇場版アニメの全リスト。(キネヨコ・田村泰彦)

2020年代 | 2010年代 | 2000年代 | 1990年代 | 1980年代 (ナウシカ) |

2020年代

| 作品名 | あらすじ、解説など |

|---|---|

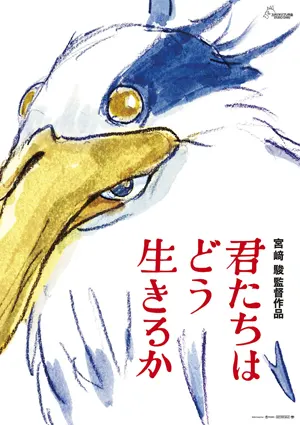

| 「君たちはどう生きるか」

(2023年7月14日公開)

<予告編> <主題歌:米津玄師> 動画集(ネタバレ注意)を開く▼<解説 by岡田斗司夫> <解説 by茶一郎> <解説 byシネコト> <考察「ニーチェ論」 by人生の方程式> <解説 byツッチ> |

【監督】宮崎駿

【脚本・原作】宮崎駿 【長さ】2時間4分 宮崎駿監督の10年ぶりの新作。 2013年の「風立ちぬ」を最後に引退すると表明していたが、2016年にこれを撤回し、製作に臨んだ。 宮崎氏が企画を発案し、プロデューサーで盟友の鈴木敏夫氏に絵コンテを持ち込み、プロジェクトが始動したという。 作画開始から完成まで異例の7年という長期間を費やし、マイペースで丹念に作り上げた。 宮崎氏は公開時点で82歳。 ドラマ兼ファンタジー。戦時下の日本を舞台に、少年の葛藤、異世界への冒険、成長が描かれる。 作品の題名は、昭和の児童文学者・吉野源三郎による同名の小説(1937年発刊)から来ている。 中学生を主人公とする教育性の優れた古典として有名。少年が何気ない日常から学びを得ていく。 ただし、映画の内容はこの小説に基づいておらず、あくまで宮崎監督が創造したオリジナル・ストーリー。 亡くなった母親が遺した本の中にこの小説を見つけ、読んで何らかの気づきを得るところから、物語が大きく動き出すという展開になっている。 映画には、宮崎監督の自伝的な面がある。 実際、宮崎氏は子供時代、この小説を母親に読んでもらい、大きな影響を受けたという。 父親が戦争中に戦闘機工場を経営しているという設定や空襲の経験、裕福だった家庭環境なども、自身と共通する。 【評価】 大衆的な娯楽性に乏しく、活劇(アクション)としての見せ場も少ないため、 従来の宮崎作品に比べて賛否両論が大きく分かれた。 一方で、宮崎作品らしい作画のクオリティの高さは健在。人物などの滑らかな動きや美しい背景美術など視覚的な味わいは深い。 海外の批評家賞や映画ファンの間では高い評価を得た。米国での興行収入も週間1位を獲得した。 「ニューヨーク批評家賞」や「ロサンゼルス批評家賞」など、長い歴史と権威を誇る賞でアニメ賞に輝いた(参考→)。 【作画】 ジブリは「かぐや姫の物語」などで巨額赤字を出した後の2014年8月、制作部門を閉鎖。社員だったアニメーターは一斉に退社していた。 「ナウシカ」から一貫してジブリ作品を支えてきた二木真希子も、58歳という若さで病気により他界していた。 そこで今回は、宮崎駿の極めて厳しい要求水準を満たせるような高度な人材を外部からかき集めた。 さらに、「エヴァンゲリオン」シリーズの天才アニメーター・本田雄(たけし)を、所属会社から引き抜いて作画監督を任せた。 今回も、手描きアニメに一部デジタル技術を用いる手法が再び用いられた。 【単独出資】 長年、ジブリは様々な業種の企業に製作費を出資してもらう「製作委員会」方式を採用してきた。 しかし、本作ではこの方式をとらず、ジブリ単独で資金を捻出した。 その理由は「とことん自分たちの思ったように作る」ためだった。 宣伝活動も極めて異例だった。 ジブリはこれまで、製作委員会に参加した異業種企業とタイアップし、 作品のキャラクターなどを前面に押し出した広告を打ってきた (参考→)。 しかし、本作では日本公開前に広告・宣伝活動を一切行わなかった。 テレビCMや予告編も全く出さなかった。 それどころか、声優陣や主題歌の歌手などの情報も事前に公表されなかった。 それでも、10年ぶりの宮崎作品に対する期待は大きく、公開最初の週末の興行収入は、 祝日を含む4日間で21億円4900万円を達成。 同じく祝日を含む週末に公開された「千と千尋の神隠し」の4日間の興収を上回り、 ジブリ作品として歴代最高のスタートを切った。 詐欺的パンフレット公開スタートから1か月後にようやくパンフレットが発売された。 しかし、そのパンフに内容がなく、文章が実質的に3ページ分しかなかった。 それでも価格は820円という完全なぼったくり。 ネットでも批判が殺到し、炎上した。 明らかに詐欺的な商法といえる。映画ファンを裏切る背信行為であり、日本が誇る「映画パンフレット文化」を危機に陥れかねない。 パンフ発行元の東宝とジブリの責任が厳しく問われるべきだ。 同じころに公開されたハリウッド映画「バービー」のパンフの充実度と比べると、その手抜きぶりがさらに際立つ。【あらすじ】 あらすじ(ネタバレ注意)を開く▼第二次世界大戦下の東京。 戦争が始まって3年目、主人公の少年・眞人(マヒト)の母親が入院していた病院が戦火で焼かれ、母は帰らぬ人となる。翌年、父親が経営する戦闘機工場が、亡き母親の実家のある田舎に移転(工場疎開)し、父子2人でその実家に転居することになった。 実家には、母の妹ナツコ(主人公の叔母)が家主として住んでおり、なんと、父親は早くもナツコと再婚することになっていた。 既にナツコのお腹には、父親の子が宿っていた。 母親の実家は富豪一族であり、主人公マヒトは、多数のお手伝いさんに出迎えられる。 幼いころから知っている叔母ナツコも、温かく接してくる。 戦争による需要の拡大で、父親のビジネスもますます繁栄しているようだ。 しかし、マヒトの心境は複雑で、家にも学校にもなじめず、心は閉ざされていた。 そんなマヒトのもとに、奇妙な鳥(アオサギ)が頻繁に現れ、やがて人間の言葉で話しかけてくるようになる。 もう一つ、マヒトの関心をひいたのが、実家の屋敷の近くにある大きな塔だった。 この塔は沼地の上にあり、草に覆われた不気味な存在。かつて祖先の一人が建てたそうだ。 鳥と塔。この2つが入口となって、マヒトは異次元の世界へと足を踏み入れることになる。 それは、「母」へとつながる旅だった――。 【声優】 ・山時聡真(さんとき・そうま)=主人公 ・菅田将暉(すだ・まさき)=アオサギ ・木村拓哉(ジャニーズ事務所)=父親 ・木村佳乃=叔母 ・あいみょん=若き日の母 ・火野正平=大叔父 ・大竹しのぶ 【作画監督】本田雄(たけし) ※「神アニメーター」と呼ばれる超実力者。 これまで「エヴァンゲリオン」シリーズなどに携わった。 宮崎監督からも高く評価されており、ジブリの「崖の上のポニョ」「風立ちぬ」にも参加した。 本来はエヴァンゲリオンの制作会社の所属であるため、エヴァ完結編「シン・エヴァンゲリオン」の総作画監督を務めるはずだったが、 鈴木プロデューサーの説得により、同時期に制作が進行した「君たちはどう生きるか」の仕事を選んだ。 1968年生まれ。 【美術】武重(たけしげ)洋二 ※ 「千と千尋の神隠し」 「もののけ姫」など主な宮崎駿作品の美術監督を務めてきた。 1964年生まれ。 【音楽(劇伴)】久石譲 ※「風の谷のナウシカ」(1954年)以来、多くのジブリ映画の音楽(劇伴)を担当してきた。 【プロデューサー】鈴木敏夫 【配給】東宝 【主題歌】「地球儀」(歌手:米津玄師) |

| 「アーヤと魔女」 (2021年8月)

<予告編> <主題歌(シェリナ・ムナフ)> |

【監督】宮崎吾朗(息子)

意地悪な魔女の家で暮らすことになった10歳の少女アーヤの奮闘物語。 原作は、イギリスの作家ダイアナ・ウィン・ジョーンズのファンタジー小説。 ジブリで初めての「フル3D(3次元)コンピューター・グラフィックス(CG)」作品となった。 CGで立体的なモデルを作り、それに動きを付けていく方法を採用。 手描き作品のイメージが強いジブリにとって、新しい挑戦となった。 手描きアニメの誇張表現を保ちつつ、複雑な動作を描き出すよう心掛けたという。 NHKの地上波で2020年12月30日に放映された。 テレビ版にない映像を追加したうえで、劇場版として公開された。 興行成績は芳しくなかった。 【あらすじ】赤ちゃんの時に母に孤児院へ預けられ、不自由なく暮らしていたアーヤ。 ある日、魔女ベラ・ヤーガと謎の男マンドレークの2人組に引き取られる。アーヤは魔法を教わることを条件にベラの助手になるが、一向に教えてもらえず、逆にこき使われるようになる。不自由だらけの生活から逃れようと反撃を始める。 【長さ】1時間22分 【興行収入】3億円 【声優】平澤宏々路、寺島しのぶ、豊川悦司 【脚本】丹羽圭子、郡司絵美 【主題歌】「Don't Disturb Me」(歌手:シェリナ・ムナフ) |

2020年代 | 2010年代 | 2000年代 | 1990年代 | 1980年代 (ナウシカ) | ページの先頭↑ |

2010年代

| 作品名 | あらすじ、解説など |

|---|---|

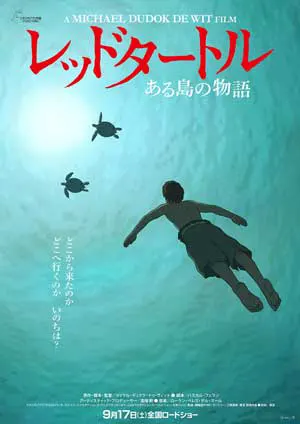

| 「レッドタートル ある島の物語」 (2016年9月)

<予告編> Amazon(ブルーレイ)→ |

【監督】マイケル・デュドク・ドゥ・ビット

フランスの映画会社と共同で製作した。 国際的に高く評価され、第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で特別賞に輝いた。 ビット監督はオランダ人。5本の短篇映画を手掛けてきた。 2000年に発表した「岸辺のふたり」ではアカデミー賞短篇アニメ賞を獲得した。62歳にして長編第1作となった。 「岸辺のふたり」を観たスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーがマイケル監督に長篇制作を打診。尊敬する高畑勲監督から長篇映画の制作について助言を受けることを条件に、本作の企画がスタートした。 構想10年、制作8年。妥協知らずの芸術家による国境を超えたコラボレーションの結晶となった。ビット監督らしい奥行きのある世界観が踏襲された。ジブリの協力を得た成果は、より豊潤になった映像として結実した。 【あらすじ】嵐の中、荒れ狂う海に放り出された男は、奇跡的にある島にたどり着く。 砂浜と岩盤、小高い丘と竹に似た草木の林があるだけの無人島。 名もなく、「ある島」と呼ぶしかない島。主人公も、名のない「ある男」となる。職業、国籍も分からず、海を漂っていた理由も説明されない。全編セリフもない。主人公はただ、自然と向き合うしかない。 自力で筏を作り、島からの脱出を試みるがことごとく失敗。 見えない力によって何度も島に引き戻される。そんな絶望的な状況におかれた男の前に、ある日一人の女が現れる。 ■アカデミー賞ノミネート アカデミー賞の長編アニメ賞にノミネートされた。 ■欧州で4億円ヒット 国内興行収入は1億円に届かず、歴代ジブリ映画の中で最低記録となった。フランスやオランダでは一定数の観客を集め、なんとか欧州では4億円超を稼いだ。 【受賞歴】2016年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門特別賞。アニー賞インデペンデント最優秀長編作品賞を受賞。 【長さ】1時間20分 【国内興行収入】9400万円 【欧州興行収入】4億円超 【英題】The Red Turtle 【脚本】マイケル・デュドク・ドゥ・ビット |

| 「思い出のマーニー」 (2014年7月)

<予告編> <主題歌(プリシラ・アーン)> Amazon(ブルーレイ)→ |

【監督】米林宏昌

米林監督は1973年生まれ。 アニメーターから監督に抜擢され、2010年の「借りぐらしのアリエッティ」でデビューした。 「アリエッティ」は宮崎駿の企画・脚本による作品だった。 本作は米林監督にとって2作目の長編アニメ映画。 長編アニメの製作からの引退を宣言した宮崎から次代を託された形となった。 プロデューサーは、これまた若手の西村義明。 新しいチームは、宮崎・高畑監督、鈴木敏夫プロデューサーらジブリの巨匠たちから学んだことを踏襲しつつ、新しさを追求した。 【説明】原作は、イギリス児童文学『思い出のマーニー』。 ジョーン・G・ロビンソンの古典的な名作である。 それを、夏の北海道を舞台にしてアニメで描いた。 寂しさを一人ぼっちで抱えこんだ主人公の女の子が、謎めいた少女マーニーと出会う。 マーニーの正体を巡るファンタジーとミステリーが展開される。 ジブリ作品は活発で気の強い女の子が登場したり、躍動感ある話が特徴だったが、本作では、少女たちの心の揺れを描く繊細さが特徴となっている。主人公の心を反映するような繊細な背景描写も見どころ。 【あらすじ】主人公の名前は杏奈(あんな)。年齢は12歳。声優は高月彩良(さら)。 彼女には友だちがいない。 幼くして両親を失い、養父母と暮らしてきた。 あることが原因で心を閉ざしてしまった。 表向きは普通な顔をしていても、持病のぜんそくが悪化するなど、内なる葛藤は隠せない。 都市部にある自宅を離れ、養母の親戚が住む海辺の村で療養することになる。 そこで彼女の心を引きつけるのが、入り江に面して立つ無人の邸宅、通称「湿(しめ)っ地屋敷」。見たこともないはずなのに知っている気がする。 そしてある晩、その屋敷から飛び出してきた金髪の少女マーニー(声・有村架純=かすみ=)に出会い、なぜかすぐ仲良くなる。 【長さ】1時間43分 【興行収入】35.3億円 【声優】高月彩良、有村架純、松嶋菜々子 【脚本】丹羽圭子、安藤雅司、米林宏昌 【主題歌】「Fine On The Outside」(歌手:プリシラ・アーン) 【受賞歴】アカデミー賞長編アニメ部門ノミネート |

| 「かぐや姫の物語」

(2013年11月)

<予告編> <主題歌(二階堂和美)> Amazon(ブルーレイ)→ |

【監督】高畑勲

【説明】ジブリの発起人の一人だった高畑勲が、「ホーホケキョ となりの山田くん」以来14年ぶりに監督を務めた。監督としての遺作となった。 感動系ファンタジー。スケッチ画のようなタッチで描かれているのが特徴。 日本にいる多数の優秀なアニメーターを一堂に集めた大規模プロジェクトとなった。 「日本の絵画史、アニメ史の積み重ねをふまえたうえで、圧倒的に強いビジョンを持つ高畑監督のもとで成し遂げられた偉業」(宇多丸)などと称賛された。 ただし、商業的には大失敗となった。本作が巨額の赤字を出したことで、ジブリの経営は一気に傾いた。 日本最古の物語文学「竹取物語」を、新たな解釈で描き出した。 かぐや姫は何のために地球にやって来たのか、月へ帰ることをあれほど嘆き悲しんだのはなぜか――。 独自の視点と斬新な映像が光る。 高畑監督が本作のアイデアを思い付いたのは50年以上前だった。 当時勤めていた東映動画で「竹取物語」のアニメ映画化が計画された。 結局は実現しなかったが、このとき、高畑監督は考えた。 かぐや姫はなぜ、地球に来て、月に帰らなければならなかったのか。原作には「なぜ?」に対する明確な答えは見当たらない。それらしい描写があるものの、高畑監督は納得いかなかった。 「原作にはかぐや姫が月で罪を犯し、この地に下ろされたとある。その罪が一体何かを示せば、もっと面白い物語になる」と思ったという。 普通のアニメが輪郭線をつなげるのに対し、あえて線と線をつなげず、スケッチのような描写にこだわった。 高畑監督は前作「となりの山田くん」でもこの表現方法を採用したが、本作ではさらに一歩進め、線自体が持つ勢いを前面に打ち出した。 【あらすじ】 かぐや姫は、竹の中から生まれた。 翁(おきな)と媼(おうな)に育てられる。 赤ん坊はみるみる成長していく。 けらけら笑う幼子と、彼女の成長を見守る翁と媼の幸福感はこの上ない。 少女になってからは山を駆けたり、年上の少年に好意を抱いたり。 順調に成長して美しい娘になり、都に連れて行かれる。屋敷に閉じ込められ、姫君になるための教育を受ける退屈な日々が続く。 高貴の求婚者たちの思惑に幻滅し、幸福感がどんどんそがれていく。 【長さ】2時間17分 【興行収入】24.7億円 【声優】朝倉あき、地井武男、宮本信子 【脚本】高畑勲、坂口理子 【主題歌】「いのちの記憶」(歌手:二階堂和美) 【受賞歴】アカデミー賞長編アニメ部門ノミネート、毎日映画コンクールのアニメ映画賞 |

| 「風立ちぬ」 (2013年7月)

<予告編> <主題歌(荒井由実)> Amazon(ブルーレイ)→ |

【監督】宮崎駿

【説明】日本が戦争に突入していく時代に、夢に向かい懸命に生きた人々を描く。 実在の人物を基に、宮崎作品の特徴だったファンタジー色を抑えた異色作。 物語の主人公は、零戦(ゼロ戦)を設計した航空技術者・堀越二郎と、文学者・堀辰雄という実在の2人をミックスさせたキャラクター。 しかし、ストーリーは完全なフィクション。 1930年代の日本が舞台。関東大震災(1923年)から第二次世界大戦にかけての大正~昭和初期。 震災や恐慌が起き、戦争が近づき、世相が暗くなっていく時代である。 宮崎駿監督が自ら書いた漫画が原作となった。2009年から大人の模型ファン向け雑誌「月刊モデルグラフィックス」誌に連載した。 鈴木敏夫プロデューサーに映画化を提案された宮崎監督は「どうかしているんじゃないかと思った」という。 その鈴木プロデューサーは「戦闘機が大好きで、戦争が大嫌い」な宮崎監督を何度も説得したという。 【あらすじ】主人公・堀越二郎は「美しい飛行機」の設計に情熱を注ぐ一方、震災下で出会ったヒロイン・菜穂子とのちに再会する。 なぜ、二郎は飛行機の設計に没入していったのか。 【興行成績】 スタジオジブリとして「崖の上のポニョ」以来5年ぶりの興行収入100億円突破を記録した。 【長さ】2時間6分 【興行収入】120.2億円 【声優】庵野秀明、瀧本美織、西島秀俊 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「ひこうき雲」(歌手:荒井由実) |

| 「コクリコ坂から」

(2011年7月)

<予告編> <主題歌(手嶌葵)> |

【監督】宮崎吾朗

【説明】 ストレートな青春もの。恋愛賛歌。 宮崎吾朗が、デビュー作「ゲド戦記」に続いて5年ぶりに監督を務めた。 吾朗は宮﨑駿の長男。当時44歳。 前作(ゲド戦記)の完成後は、東京の「三鷹の森ジブリ美術館」業務に専念していたが、監督業に復帰した。 企画・脚本は、父・駿が担当した。 原作は同名の少女漫画(高橋千鶴、佐山哲郎作)。 1980年代に『なかよし』で連載された。 宮崎駿は、この漫画の大ファンだったといい、台本を執筆(丹羽圭子との共同脚本)した。 この脚本をもとに、息子・吾朗が絵コンテを描き、演出を行った。 まさに父と子の共同作業によって生まれた。 高度経済成長期の横浜が舞台となっている。 1963年、東京オリンピック前夜。 坂本九の「上を向いて歩こう」が街中に流れていた時代だ。 若者の間では、学生運動が盛んだった。 本作では、走るクルマ、電車、船に至るまで時代を忠実に再現した。 昭和のノスタルジックな映像も見どころ。 【あらすじ】 主人公は、16歳の少女、海(うみ)。現役の女子高生。 港の見える高台の「コクリコ荘」で暮らしている。 コクリコ荘は、庭にコクリコ(フランス語でヒナゲシ)が咲く自宅兼下宿屋だ。 少女・海は毎朝、朝鮮戦争中に船で死んだ父を思いながら「安全な航行を祈る」という意味の信号旗を揚げる。 同じ高校の先輩・俊は、養父が操舵(そうだ)するタグボートからいつもこの旗を見ていた。 海は上級生の俊に心ひかれる。 しかし、互いの出生の秘密に心をまどわせる。 それでも背筋を伸ばし、おんぼろ部室の撤去反対運動など、にぎやかな日々と向き合っていく。 (目黒隆史郎) 【長さ】1時間31分 【興行収入】44.6億円 【声優】長澤まさみ、岡田准一、竹下景子 【脚本】宮崎駿、丹羽圭子 【主題歌】「さよならの夏~コクリコ坂から~」(歌手:手嶌葵) |

| 「借りぐらしのアリエッティ」 (2010年7月)

<予告編> <主題歌(セシル・コルベル)> |

【監督】米林宏昌 【説明】 青春ストーリー。 米林監督は、ジブリ映画で最年少となる37歳で監督デビューを飾った。 それまで「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」の原画を担当。 「崖の上のポニョ」では、巨大な波の上をポニョが走るシーンなどで高い評価を受けた。 原作は児童文学「床下の小人たち」。 1952年にイギリスで出版された。 作者はメアリー・ノートン。 カーネギー賞を受賞している。 この小説をもとに、宮崎駿が企画と脚本を手掛けた。 舞台は1950年代の英国ではなく今の日本だ。 主な登場人物は2人。 1人は古い屋敷の床下に暮らす小人のアリエッティ。一家の長女である。 そしてもう1人は、人間の少年・翔(しょう)。 この2人の冒険と小さな恋が描かれる。 【あらすじ】 アリエッティは、両親とともに人間に見つからないよう用心深く、しかし砂糖やティッシュなど生活に必要なものは人間から拝借する“借りぐらし”をしている。ある日、心臓の具合が悪くて、この祖母の家に静養にやってきた翔にアリエッティは姿を見られてしまう。そこからドラマが始まる。 【長さ】1時間34分 【興行収入】92.6億円 【声優】志田未来、神木隆之介、大竹しのぶ 【脚本】宮崎駿、丹羽圭子 【主題歌】「Arrietty's Song」(歌手:セシル・コルベル) |

2020年代 | 2010年代 | 2000年代 | 1990年代 | 1980年代 (ナウシカ) | ページの先頭↑ |

2000年代

| 作品名 | あらすじ、解説など |

|---|---|

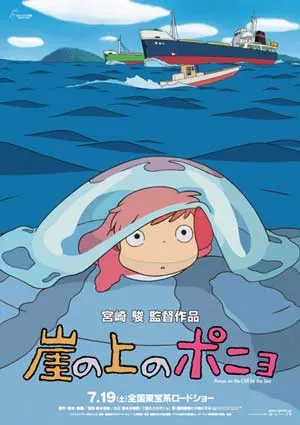

| 「崖の上のポニョ」 (2008年7月)

<予告編> <主題歌(藤岡藤巻と大橋のぞみ)> |

【監督】宮崎駿 【説明】 海に棲む魚のポニョと5歳の少年・宗介の交流を描いた物語。宮崎版人魚姫と言える作品。 「もののけ姫」(1997年)以来使用していたCGを封印した。 本作で重要な役割を果たす海や波などは、すべて手描き。 ジブリはキャラクターの動作や背景を緻密(ちみつ)に表現することにこだわってきたが、鈴木敏夫プロデューサー(当時59歳)は「人の手で描くことの温かさへの挑戦だ」と原点への回帰を強調した。その分、総原画枚数が増えた。上映時間1時間40分だが、2時間5分の「千と千尋の神隠し」(2001年)の11万枚を上回った。 約150人のスタッフが製作に取り組んだ。歌手の矢野顕子が声優として参加した。 【長さ】1時間41分 【興行収入】155億円 【声優】奈良柚莉愛、土井洋輝、山口智子 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「崖の上のポニョ」(歌手:藤岡藤巻と大橋のぞみ)、「海のおかあさん」(歌手:林正子) |

| 「ゲド戦記」 (2006年7月)

<予告編> <主題歌(手嶌葵)> |

【監督】宮崎吾朗 【説明】 宮崎駿監督の長男、吾朗監督のデビュー作。アニメの世界では珍しい二世監督の誕生となった。 冒険ファンタジー。米国の女性作家アーシュラ・K・ルグウィンによる空想文学の傑作を映画化した。 大賢人ゲド(声・菅原文太)と王子アレン(岡田准一)。 2人が旅をするのは、農民が田畑を捨て、職人が技をなくした世界。 町には人身売買が横行し、麻薬中毒者がうずくまる。 いわゆる「世も末」である。しかもアレンは、突然キレて父を刺し、行くあてもなく国を出た悩める少年だ。 【長さ】1時間55分 【興行収入】78.4億円 【声優】岡田准一、手嶌葵、田中裕子 【脚本】宮崎吾朗、丹羽圭子 【主題歌】「時の歌」(歌手:手嶌葵) |

| 「ハウルの動く城」 (2004年11月)

<予告編> <主題歌(倍賞千恵子)> |

【監督】宮崎駿 【説明】 少女の冒険ファンダジー。英国のダイアナ・ウィン・ジョーンズによる児童文学が原作。 舞台は19世紀末のヨーロッパ。18歳のソフィーは、魔女の呪いで、90歳のおばあさんに姿を変えられる。人里を離れたソフィーは魔法使いハウルと出会い、彼の「動く城」に住み込む。戦火の中で、ソフィーとハウルは生きる楽しさを知り、愛をはぐくんでいく。 ジブリ作品は、自然・気候・風土の描写が美しいことで有名だが、今作も、透明感あふれる空、ピンクから紫へ微妙に色合いを変えていく日没前の雲の描き方などが見事。 子供の目線で描かれることの多い宮崎アニメにあって、今回の主人公は「90歳の少女」。つえをつき、フーフーと息を上げながら歩くヒロイン像は新鮮。 声優は倍賞千恵子、木村拓哉ほか。魔女役の美輪明宏が光る。 【長さ】1時間59分 【興行収入】196億円 【声優】倍賞千恵子、木村拓哉、美輪明宏 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「世界の約束」(歌手:倍賞千恵子) 【受賞歴】ニューヨーク映画批評家協会アニメ賞、ベネチア国際映画祭オゼッラ賞(技術貢献賞) |

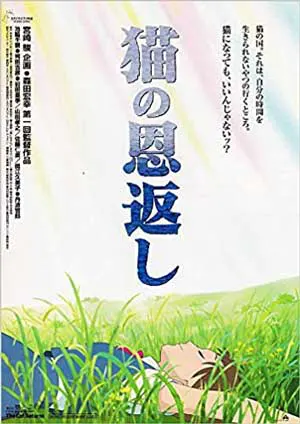

| 「猫の恩返し」 (2002年7月)

<予告編> <主題歌(つじあやの)> |

【監督】森田宏幸

【説明】 ほのぼのファンタジー。 ものすごい美人でもなく、部活や勉強に燃えている訳でもない。どこにでもいる普通の女子高生ハルが、ひょんなことから「猫の国」に迷いこんで大冒険を始める。 宮崎駿監督が『耳をすませば』のバロンやムタが出てくる話をと、原作者・柊あおいに原作を依頼した。 それを、新鋭・森田宏幸監督の手でアニメーション化した。 【長さ】1時間15分 【興行収入】64.8億円 【声優】池脇千鶴、袴田吉彦、渡辺哲 【脚本】吉田玲子 【主題歌】「風になる」(歌手:つじあやの) |

| 「短編 ギブリーズ・エピソード2」 (2002年7月)

<挿入歌(Tina)> |

【監督】百瀬義行

短編。「猫の恩返し」の同時上映。 【長さ】25分 【声優】西村雅彦、鈴木京香、古田新太 【脚本】百瀬義行 【挿入歌】「No Woman,No Cry」(歌手:Tina) |

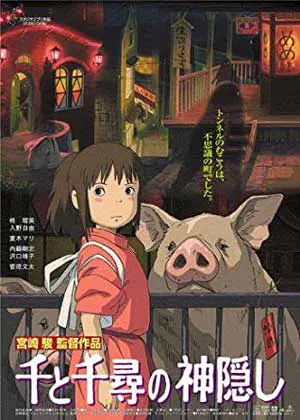

| 「千と千尋(ちひろ)の神隠し」 (2001年7月)

<予告編> <主題歌(木村弓)> |

【監督】宮崎駿

日本のアニメ史上、最高傑作と評される。 アニメどころか、実写を含めた全邦画の中でトップ級の名作という評者も多い。 海外でも歴史的な高評価を得ており、 英BBCが2016年に世界の映画評論家の投票で選んだ「21世紀の偉大な映画ランキング」では、 堂々の4位に入った。 また、2017年に米紙ニューヨーク・タイムズが選んだ「現時点での21世紀ベスト映画」でも見事に2位に選ばれた。 日本のアニメとして初めて米国アカデミー賞の長編アニメ賞に輝いた。 ベルリン国際映画祭でも最高賞の「金熊賞」を獲得した(「ブラディ・サンデー」とのタイ受賞)。 商業的にも空前の大成功となった。 国内興行収入は「タイタニック」を追い抜き、歴代トップとなった。 2020年に「鬼滅の刃(きめつのやいば)無限列車編」に抜かれるまで、20年近くにわたって歴代1位の座を維持した。 家族向けファンタジー。宮崎駿監督が生み出したユニークな幻想的世界が展開される。 見事な絵力。日本各地に伝わる民話を踏まえて作られたという。 題名の「千と千尋の神隠し」の「千尋(ちひろ)」とは主人公の少女の名前であり、「千」は千尋のニックネーム。 「神隠し」とは、子供が急に行方不明になること。昔、神のしわざだと考えられていた。 それまでの宮崎作品の主人公は、明るく前向きなキャラクターが多かった。 そして優れた能力を持っていることが多かった。 しかし、本作の主人公・千尋は映画の冒頭で、むくれ顔でしゃべる。ひ弱な体つきだ。 「普通の女の子」のイメージ。 そんな彼女が、1人で非日常的な別世界へと迷い込む。 様々な困難にぶつかるうちに、眠っていた力が呼び覚まされていく。 わずか数日の異次元体験の中で、大きな変化を遂げることになる。 【あらすじ】 10歳の少女・千尋は、両親と一緒に、都会から田舎へと引っ越すところだ。 転居先の家へと車で移動しているときに、不思議な山の中に迷い込む。 テーマパークのような昔の日本の町だった。 両親と離れ離れになってしまう。 行き着いた先はお風呂屋さんだった。 このお風呂屋さんは、様々なお化けが、疲れを癒すお店だった。 店を経営するのは、「湯バーバ」という魔女。千尋は、生き残るために湯バーバの下で働き始める。 【長さ】2時間5分 【興行収入】316億8000万円 【声優】柊瑠美、入野自由、夏木マリ 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「いつも何度でも」(歌手:木村 弓) 【受賞歴】 アカデミー賞長編アニメ賞、ベルリン国際映画祭金熊賞 |

2020年代 | 2010年代 | 2000年代 | 1990年代 | 1980年代 (ナウシカ) | ページの先頭↑ |

1990年代

| 作品名 | あらすじ(ネタバレ注意)、解説など |

|---|---|

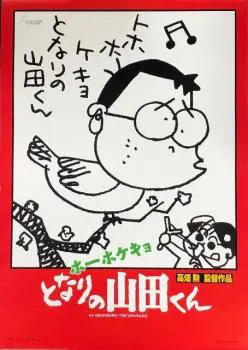

| 「ホーホケキョ となりの山田くん」 (1999年7月)

<予告編> <主題歌(矢野顕子)> |

【監督】高畑勲 【説明】 コメディアニメの名作。 ごくありふれた庶民的な三世代家族の山田家と、その周囲の人々の日常を、ほのぼのとしたギャグとそこはかとないペーソスとともに描いている。山田家の人々が繰り広げる、おかしくてほのぼのした温かいエピソードの数々が、人々の心を和ませる作品だ。 いしいひさいち原作による四コマ漫画のエピソードを、巧みにつなぎ合わせて、高畑勲監督が長編アニメーション化。平凡な日本の家族像を様々なエピソードを織りまぜて、ユーモラスに描いた。 【長さ】1時間44分 【興行収入】15.6億円 【声優】朝丘雪路、益岡徹、五十畑迅人 【脚本】高畑 勲 【主題歌】「ひとりぼっちはやめた」(歌手:矢野顕子) |

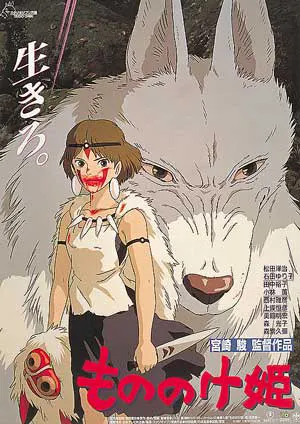

| 「もののけ姫」 (1997年7月)

<予告編> <主題歌(米良美一)> |

【監督】宮崎駿 【説明】 宮崎駿監督が、56歳のときに発表した渾身のファンタジー。 宮崎アニメ初の本格的な「冒険時代劇」となった。 20世紀に公開された映画としては「タイタニック」に次ぐ歴代2位の国内興行収入を記録(21世紀を含めたランキングでは7位)。 ジブリ作品としては「千と千尋の神隠し」に次ぐ2番目のヒット作となっている。 従来の一般的な時代劇と異なり、物語は人と獣の戦い。 時代設定は室町時代。 森を切り開き、鉄を作る人間たちと、山犬やイノシシなど森を守る獣たち。 その両者の戦いを壮大なスケールで描いた。 日本古来の民俗伝承や歴史的事実から多くのヒントを得たという。 宮崎監督ならではの現実とイマジネーションが入り乱れたような、巨大な世界観が広がっていく。 庶民を主な登場人物にした点でも、時代劇の定型を破った。 製作費には25億円が投じられた。 1994年の「平成狸合戦ぽんぽこ」(高畑勲監督)の2倍であり、日本のアニメとして過去最高の予算規模だった。 総勢3000人で取り組んだ巨大プロジェクトとなった。 宮崎監督にとって「紅の豚」から5年ぶりの監督作。物語の構想に16年、製作に3年を費やした。 公開に先立ち、 「侍と百姓が登場する日本の時代劇を開放したい」 「黒澤明監督の『七人の侍』以来、時代劇はこういうものという、呪(じゅ)縛を受けている。そうした殻を破りたい」と語っていた。 ディズニーと提携し、海外でも劇場公開された。 【あらすじ】 舞台は日本の室町時代。 森は照葉樹林で覆われていたという。 東北の王家の末えい、青年アシタカはタタリ神に襲われ、腕に死ののろいをかけられた。のろいを解く方法を求め、西へ旅立ったアシタカは、山犬の神に育てられ、「もののけ姫」と呼ばれる少女サンに出会う。 サンは、森を切り開いて鉄を作る人々を憎み、激しく戦っていた。 アシタカは両者の共存を訴えるが、争いに森の神の命を狙う集団や、製鉄場を狙う武士が加わり、壮絶な戦いが繰り広げられていく。 【長さ】2時間13分 【興行収入】 201.8億円 【声優】松田洋治、石田ゆり子、田中裕子 【脚本】宮崎 駿 【主題歌】「もののけ姫」(歌手:米良美一) 【受賞歴】毎日映画コンクール作品賞(アニメ賞との2冠)、キネマ旬報ベストテン2位、米サターン賞ビデオ賞(2001年) |

| 「耳をすませば」 (1995年7月)

<予告編> <主題歌(本名陽子)> |

【監督】近藤喜文(よしふみ)

【説明】 中学生の初恋物語をさわやかな感動で描く。 伝説のアニメーター近藤喜文の監督デビュー作。 当時45歳。 1970年代からジブリ時代にいたるまで宮崎と高畑の作品づくりを支え、 「火垂るの墓」「魔女の宅急便」では作画監督を務めた秘蔵のスターが、ついに表舞台に出てきた。 宮崎が製作・脚本・絵コンテを担当した。 原作は、柊あおいの少女コミック。主人公をバイオリン作りの職人を目指す少年という設定にし、ラブ・ストーリーにふくらみを与えた。 少女・雫(しずく)の声は「おもひでぽろぽろ」にも出演した本名陽子。相手の少年・聖司は高橋一生。「生活感を出す」狙いから、評論家の立花隆を雫の父親役に起用した。 主題歌は1970年代の名曲「カントリー・ロード」。要所で効果的に使われている。 監督の近藤は、新潟県五泉市出身。子供時代からいつもスケッチブックを持ち歩いていたという。高校卒業と同時に上京。専門学校を経て1968年、制作会社に入社。テレビ「ルパン三世」などで原画を担当し、高畑、宮崎と出会う。 1987年、ジブリに移籍。地方紙「新潟日報」によると、当時のジブリは、高畑監督「火垂るの墓」、宮崎監督「となりのトトロ」の制作に同時に着手しようとしていた。宮崎は近藤を度々訪ね、トトロへの参加を求めた。高畑も「近チャンさえもらえれば、ほかのスタッフは全部、宮さん(宮崎監督)が選んでもいい」と言い張っていた。 板挟みとなっていた近藤の相談を受けた鈴木敏夫プロデューサーは「宮さんは自分でも描けるのだから」と高畑監督を手伝うように言い、その足で宮崎監督の自宅を訪ねた。同監督は「それなら僕は入院する。けんしょう炎だ」と抵抗したが、翌朝の電話で「近チャンを殴ったよ。夢の中で殴ったからすっきりした」と、ようやく折れたという。 3歳のときに肺を患い、体が丈夫でなかった。仕事と仕事の間に入院を繰り返し、締め切りに追われると「病院へ行けば入院させられてしまう」と、持病の自然気胸の痛みを鍼(はり)などでそらすことも多かったという。 高畑は「絵のうまい人ならいる。だけどそれを立体的に動かし、“感じ”といえるものを出せる人は、ほかにいなかった」「無理な注文をしても、難しいなぁと言いながらひょうひょうとして、最後はやってしまう。やるべきことが見えていた」と評した。 「耳をすませば」の監督を務めた後、超大作「もののけ姫」で作画監督として再び激務にあたった。 監督第2弾の構想も煮詰まりつつあったが、 1998年1月21日、死去した。享年47歳。死因は解離性大動脈りゅう。1997年12月中旬に大動脈りゅうで倒れ、手術を受けていた。病室に届けられた画用紙に、まだ何かを描こうとしていたという。 【あらすじ】 雫(しずく)は、本が大好きなごく普通の中学三年生の女の子だ。その雫が、バイオリン職人を目指す同級生・聖司と心を通わすようになる。 しかし、聖司は中学卒業と同時にイタリアに行って修業しようとしていた。彼への思いを深めるにつれ、改めて自分の将来について真剣に考えはじめる雫。まず一つの物語を書き上げることを決意。彼女も小さな一歩を踏み出すのだった。 【長さ】1時間51分 【興行収入】31.5億円 【声優】本名陽子、高橋一生、立花隆 【脚本】宮崎 駿 【主題歌】「カントリー・ロード」本名陽子 |

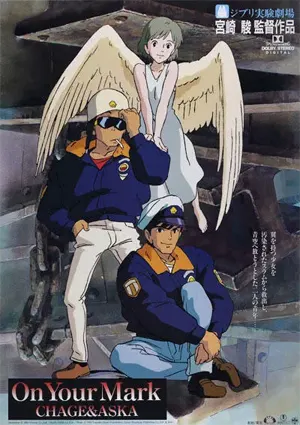

| 「短編 On Your Mark」 (1995年7月)

<主題歌(チャゲ&アスカ)> |

【監督】宮崎駿

短編。「耳をすませば」の同時上映。 【長さ】7分 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「On Your Mark」(歌手:チャゲ&アスカ) |

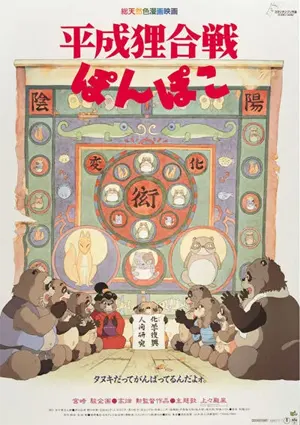

| 「平成狸合戦ぽんぽこ」 (1994年7月)

<予告編> <主題歌(上々颱風)> |

【監督】高畑勲 【説明】 開発によって先祖伝来の土地を追われたタヌキたちが、一致団結して人間たちに立ち向かうコミカルな物語。人間ドラマの名手である高畑勲監督が、タヌキたちのおかしくも切ない戦いを痛快に描き出す。笑いと感動が詰まった一大エンターテインメントである。 【あらすじ】 舞台は東京・多摩丘陵。都市部の住宅難を解消するために建設されたニュータウンによって、タヌキたちは住処を追われることになった。自分たちの故郷を守るために人間相手に反撃を決意。人間たちを化かして、森から追い出そうとする。 【長さ】1時間59分 【興行収入】44.7億円 【声優】古今亭志ん朝 、野々村真、石田ゆり子、 【脚本】高畑勲 【主題歌】「いつでも誰かが」(歌手:上々颱風) |

| 「紅(くれない)の豚」 (1992年7月)

<予告編> <主題歌(加藤登紀子 )> |

【監督】宮崎駿

【説明】 空を飛ぶ中年の豚が主人公の冒険劇。 「魔女の宅急便」以来3年ぶりとなる宮崎監督作。 原作も自分で書いたオリジナル物語。「カッコイイ」ことにこだわり、しかも大空へのロマンをぎっしり詰めた。「中年男の苦々しい心境を投影した個人的な映画」(宮崎氏)でもある。 1920年代のイタリア・アドリア海を舞台に、紅の飛行機に乗った豚が“空賊”退治に乗り出す。 当時のイタリアは、第一次大戦後の世界恐慌による不況にあえいでいた。 かつて空軍のエースだった主人公は、迫り来る新たな戦争を前に、再び「国家の英雄」になることを拒む。 そして、自分で自分に魔法をかけてブタになってしまう。そして、賞金稼ぎになる。 アニメにもかかわらず、舞台がアドリア海沿岸とあって、イタリアの山岳都市を訪れロケハンを行った。また、当時のアニメ界随一という460色の絵の具で彩色された絵は、やはり美しい。ユニークなキャラクターも光る。 父親が零(ゼロ)戦の水平尾翼を作る会社に勤めていたため、宮崎監督の飛行機好きは有名。本作ではその趣味を思う存分生かし、丸い飛行機を大空に自由に飛ばした。 物語は「月刊モデルグラフィック」に不定期連載された宮崎監督の「雑想ノート・飛行艇時代」が土台となった。 【長さ】1時間33分 【興行収入】54億円 【声優】森山周一郎、古本新之輔、加藤登紀子 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「さくらんぼの実る頃」(歌手:加藤登紀子) |

| 「おもひでぽろぽろ」 (1991年7月)

<予告編> <主題歌(都はるみ)> |

【監督】高畑勲

【説明】 27歳の女性の「自分探し」の物語。 同名の漫画を原作に、高畑監督が独自のエピソードを加えて映画化。 主人公の心情に寄り添い、内面をきめ細かく描いた。 懐かしくて少し胸がキュンとする感動の一作。 主人公が大人の女性になっている1982年と、子供時代の1966年の2つの場面が登場する。 それぞれの時代の描写が見事。 【あらすじ】 時代は1982年。主人公は東京生まれ東京育ちの27才のOLタエ子。 幼い頃から「田舎」に憧れを抱いていた彼女は、休暇を取って山形の親戚の家で農業体験をする。 脱サラして有機農業をはじめたばかりのトシオや農家の人々に見守られながら、 紅花から紅を作る作業を手伝い、普段とは違う充実感を感じていく。 そんな日々の中で、小学校5年生の当時のことが無性に思い起こされることになる。 なぜ今、小5のことを思い出すのだろう? 不思議に思いながらも、大人でも子どもでもない“小学校5年生の自分”を振り払うことができずにいるタエ子。 それらは「ちょっぴりダメな自分」を、大人になったタエ子に無遠慮に突きつけてくるのだった……。 【長さ】1時間59分 【配給収入】18億7000万円 【声優】今井美樹、本名陽子、柳葉敏郎 【脚本】高畑勲 【主題歌】 「愛は花、君はその種子」(歌手:都はるみ) |

2020年代 | 2010年代 | 2000年代 | 1990年代 | 1980年代 (ナウシカ) | ページの先頭↑ |

1980年代

| 作品名 | あらすじ(ネタバレ注意)、解説など | |

|---|---|---|

| 「魔女の宅急便」

(1989年7月)

<予告編> <主題歌(荒井由実)> |

【監督】宮崎駿

【説明】 少女の成長物語。 13歳の魔女が、親元を離れて修業をするという設定。 空を飛ぶ魔女の姿をファンタジックに描きながら、思春期の少女の揺れる心も丁寧にとらえる。 小さな壁にぶち当たり、落ち込んだリ、スネたりしながらも自身を磨いていく姿を追う。 原作は、多くのファンを持つ角野栄子の「魔女の宅急便」。 ジブリ史上、初めて大きな黒字を出した。製作費4億円に対して、興行収入は37億円。この年のナンバー1ヒットとなった。 「ナウシカ」の2.5倍、「ラピュタ」「トトロ&火垂るの墓」の3倍の興収だった。 荒井由実(松任谷由実)の「ルージュの伝言」「やさしさに包まれたなら」を主題歌として採用したことで、普段アニメを見ない若い女性の劇場に呼び込むことに成功した。 ジブリは本作の商業的な大成功を受け、アニメ制作者たちの待遇を一気に改善した。 非正規(フリーランス)が中心だったクリエイターを正社員として雇用し、給料も手厚くした。 【あらすじ】 13歳の小さな魔女・キキが赤いラジオをホウキの先にぶらさげて、黒猫のジジと一緒にひとり立ちの旅に出かけるところから物語始まる。そして大きな時計台のある街に降り立ったキキは、そこで出会ったパン屋のおかみさんの店の空き部屋に住むことになり、初めてのひとり暮らしを始める。初めての土地、初めて出会う人びと、初めての仕事、キキにとって何もかもが初めての経験だった。 【長さ】1時間42分 【興行収入】37億円 【声優】高山みなみ、佐久間レイ、山口勝平 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「ルージュの伝言」「やさしさに包まれたなら」(歌手:荒井由実) 【受賞歴】キネマ旬報ベストテン5位&読者選出(日本映画部門)1位 |

|

| 「となりのトトロ」 (1988年4月)

<予告編> <主題歌(井上あずみ)> |

【監督】宮崎駿

※「火垂るの墓」との同時上映。 子供たちと不思議な生き物トトロとの交流を描く。心温まるファンタジーであり、国民的な一作。 大人が観ても癒され、素直に感動させられる普遍的な名作として語り継がれている。 それまで作品に西洋的な背景を多く用いていた宮崎監督が、昭和30年代の日本を舞台に描いた。 古き良き日本の原風景のなか、のびのびと育つ子供たちの躍動感を呼ぶ。 幼児の情操教育に欠かせない作品になった。 井上あずみが歌う主題歌も長年にわたって子供たちの定番曲となった。 この後、トトロはジブリはシンボルマークとして使われるようになった。 また、子供の成長物語をからめた楽天的な世界観を持つ活劇というスタイルは、宮崎作品のパターンの一つとして定着していくことになった。 日本の2大映画賞である「キネマ旬報」と「毎日映画コンクール」でそろって最高賞を獲得した。 実写映画をおさえアニメが最高の栄冠に輝くのは、歴史的な快挙だった。 【あらすじ】 母が入院している病院の近く、田舎の家に引っ越してきた小学生のサツキと妹のメイは、オバケのような生き物に出会う。大きくて、ボーッとしていて、言葉こそしゃべらないけれどユーモアと包容力にあふれた「トトロ」だ。 【長さ】1時間26分 【興行収入】11.7億円 【声優】日髙のり子、坂本千夏、糸井重里 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「となりのトトロ」(歌手:井上あずみ) 【受賞歴】キネ旬ベストテン1位、読者選出でも日本映画1位。毎日映画コンクールで作品賞と大藤信郎賞をダブル受賞 |

|

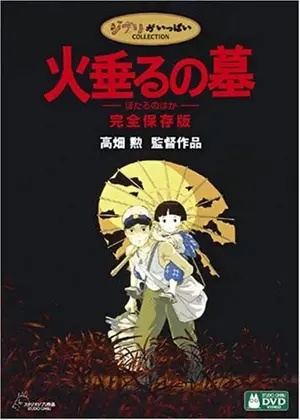

| 「火垂(ほた)るの墓」 (1988年4月)

<予告編> <主題歌(アメリータ・ガリ=クルチ)> |

【監督】高畑勲

※「となりのトトロ」との同時上映。 人間ドラマの傑作。戦争の時代に生きた普通の子供たちが辿った困難を描いた。 幼い兄妹2人が、食べることさえままならない死と隣り合わせの極限状況でけなげに生きようとする姿が、観る者の胸を締めつける。 まさに涙が止まらない一作の代表。各種の「人生で最も泣いた映画」ランキングの調査で、「タイタニック」などとともに常に上位に入る。 原作は、小説家・野坂昭如の短編。 自らの戦争体験を題材に書いた物語を、高畑監督が徹底したリアリズムで写実的に映像化した。 子供たちの愛らしい動きなど、演出が見事。 幼い悲しみを美しく彩る蛍の輝きも映える。 いかに多くの犠牲の上に今の生活があるのか思い知らされる一作。 反戦教育の題材としても使われ続けている。 【あらすじ】 第二次大戦末期の神戸。14歳の清太と4歳の節子は大空襲で母を失う。海軍大尉の父からは音信がない。 頼った親戚の家でも冷たい仕打ちを受け、やがて防空壕へ逃れて、二人だけで懸命に生きようとする・・・。 【長さ】1時間28分 【興行収入】11.7億円 【声優】辰巳努、白石綾乃 【脚本】高畑勲 【主題歌】「埴生の宿」(歌手:アメリータ・ガリ=クルチ) 【受賞歴】シカゴ国際児童映画祭アニメ映画賞、モスクワ児童青少年国際映画祭グランプリ、キネ旬ベストテン6位 |

|

| 「天空の城ラピュタ」 (1986年8月)

<予告編> <主題歌(井上あずみ)カバー> |

【監督】宮崎駿 【説明】 スタジオジブリとしての第1弾作品。宮崎監督のアドベンチャーロマン。 スピード感あふれる活劇が展開される。 冒頭からアクションシーンてんこ盛り。波乱にとんだ展開は見る者を飽きさせない。ダイナミックな一作。 「ガリバー旅行記」に登場する空飛ぶ島「ラピュタ」にヒントを得て、宮崎監督がストーリーを創作した。 古典的な冒険モノでありながら、ヒューマニズムや環境問題など、宮崎作品ならではの現代的メッセージが詰まっている。 【あらすじ】 飛行船に乗っていた少女シータ(声・横沢啓子)は、突然海賊に襲われ船から転落してしまう。だが、身につけていたペンダントのお陰で身体が浮き、地上へと舞い降りていった。そんな彼女を助けたのは、地上の街で見習い機械工として働く少年パズー(声・田中真弓)。彼は目覚めたシータに、亡き父が見たという伝説の浮島ラピュタの話を聞かせる。パズーはその財宝の眠る島を見つけたいと思っていた。 【長さ】2時間4分 【興行収入】11.6億円 【声優】田中真弓、横沢啓子、寺田農 【脚本】宮崎駿 【主題歌】「君をのせて」(歌手:井上あずみ) 【受賞歴】ぴあテン映画部門第1位、映画芸術日本映画1位、キネ旬ベスト8位、毎日映画コンクール大藤賞 |

|

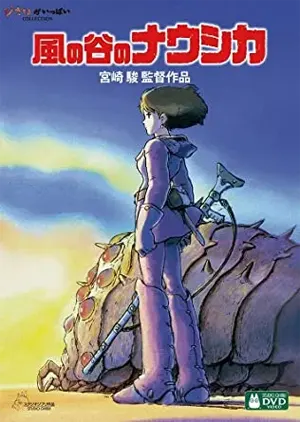

| 「風の谷のナウシカ」 (1984年3月)

<予告編> <イメージ曲(安田成美)> |

【監督】宮崎駿

【説明】 世界を救おうとする少女の冒険ファンタジー。ロマン溢れる感動ドラマ。 人は自然と共存することはできないのか。なぜ人は傷つけあうのか。「反戦」「反核」「反自然破壊」という重厚なテーマを真っ正面に掲げながら、老若男女誰もが楽しめる物語が展開される。 壮大な世界観と表現力が魅力。ナウシカの愛機「メーヴェ」の滑空感や、腐海に生息する植物の透明な美しさ。腐海の番人である神聖な生き物「王蟲(オーム)」の目の色と微妙なたたずまいの変化が示す感情の起伏。さらに、どこか懐かしい風の谷の風景・・・。丁寧かつダイナミックな描写の数々は、時代を超えて観る側の心を掴む。 本作の大成功を受けて、宮崎ら主要メンバーが中心となり、公開翌年の1985年にジブリが設立されることになる。つまり、ジブリの「原点」といえる貴重な作品である。 宮崎は当時43歳。この5年前に初めて監督を務めた「ルパン三世 カリオストロの城」でアニメファンや業界人たちを熱狂させていた。宮崎作品に惚れ込んだアニメ雑誌「アニメージュ」副編集長の鈴木敏夫(後のジブリ経営者)は、宮崎と共に「風の谷のナウシカ」の企画書を作成し、アニメージュ発行元の徳間書店の経営陣に提案した。 有名な原作がない映画はヒットしづらいとの徳間側の判断により、まず宮崎は「アニメージュ」誌上にナウシカの原作となる漫画を執筆する。 これが好評を博したことで、映画化が決まった。 宮崎の指名により、高畑勲がプロデューサーに就いた。 高畑は宮崎と同じく東映アニメーション(当時:東映動画)の出身で、宮崎の盟友であり先輩。 ともに独立系制作会社に移籍し、「アルプスの少女ハイジ」「母をたずねて三千里」「未来少年コナン」などを手掛け、宮崎&高畑コンビの高品質な仕事ぶりが知れ渡るようになった。 高畑はプロデューサーをやるのは初めてだった。 当初はオファーに対して難色を示したが、同じく親交があった鈴木敏夫が説得したという。 鈴木の著書「映画道楽」によると、高畑のプロデューサーの立場で作品のクオリティの高さに徹底的にこだわり、 原画や美術など各分野ごとに腕の良い人材を集めていった。 同時に娯楽性の確保やコスト管理の面でも手腕を発揮した。 後にジブリの名プロデューサーとなる鈴木は、高畑の仕事ぶりから多くを学んだという。 なお、拠点スタジオとなる制作会社には、宮崎や高畑と縁の深い新興系「トップクラフト」が選ばれた。 (トップクラフトは、ジブリ発足時に会社ごと合流することになる) 映画の出資は、徳間書店と博報堂が引き受けた。 かくしてジブリの座組ができあがった。 1984年春は、ナウシカのほかに「超人ロック」「少年ケニヤ」という有力アニメが同時公開され、 「アニメ映画戦争」として注目された。 当初は知名度が低いナウシカが不利だと思われていたが、 若年層にブームを巻き起こしたナウシカの圧勝に終わった(興行収入14.8億円)。 ただし、前年の1983年春のアニメ映画戦争を制した「幻魔大戦」と、それに次いだ 「宇宙戦艦ヤマト完結編」の興行収入(いずれも約20億円)には及ばなかった。 【あらすじ】 人類の最終戦争から1000年、地球には高度に発達した産業文明の遣物と歪んだ自然、そしてひとにぎりの人類が生き残った。そのような世界で、人類はどのように生きながらえ、どのような思想を持とうとするのか。再びなぞられる人類の歴史、そして繰り広げられる戦闘。人類は、最後の地球絶滅の危機を前にしても、醜く争おうとする。 そこに登場する、木々を愛で虫と語り風をまねく少女ナウシカ。彼女は生きることの素朴な喜びを最も敏感に感じとれる少女だった。 【長さ】1時間56分 【興行収入】14.8億円 【声優】島本須美、納谷悟朗、松田洋治 【脚本】宮崎駿 【イメージ曲】「風の谷のナウシカ」(歌手:安田成美) 【受賞歴】キネマ旬報ベストテン7位&読者選出日本映画第1位、パリ国際SF&ファンタジー・フェスティバル1位、毎日映画コンクール大藤賞 |

|

出典・参照

スタジオジブリ大解剖 (サンエイムック)

『月刊アニメージュ』の特集記事で見るスタジオジブリの軌跡―1984-2011 (ロマンアルバム)

キネマ旬報 2016年夏の増刊号 アニメーション特集(「ONE PIECE FILM GOLD」&「君の名は。」特集号) No.1723

STOCK SIEVE

スタジオジブリの歴史

「ジブリ」とは、イタリアの偵察戦闘機に使われていた名前で、サハラ砂漠に吹く熱風の意味。飛行機マニアの宮崎監督が名付けた。「風の谷のナウシカ」(1984年)の成功をきっかけに、高畑勲、宮崎両監督を中心として1985年に設立された。 第1作「天空の城ラピュタ」に続いて、1988年、「となりのトトロ」「火垂るの墓」を同時公開。当初は1作ごとにスタッフを集めていたが、1989年の「魔女の宅急便」が、日本映画でその年最高の配給収入21億7000万円の大ヒット。以降、質の高い作品づくりのため、スタッフを社員化し、組織を確立した。 その後の映画はヒットの連続。1997年の「もののけ姫」は、日本映画史上最高の配収113億円という空前の大記録を打ち立てた。